L'indagine sull'Essere

La Scuola Eleatica rappresenta una delle più importanti correnti della filosofia presocratica, fiorita nella città di Elea (oggi Velia, in Campania) tra il VI e il V secolo a.C. Il suo contributo fondamentale fu quello di spostare l'asse della ricerca filosofica dalla physis (la natura e i suoi principi) all'ontologia, ovvero lo studio dell'Essere in quanto tale. Gli Eleati, attraverso un metodo basato sulla logica rigorosa e sul ragionamento deduttivo, giunsero a conclusioni radicali che sfidavano l'evidenza dei sensi e il senso comune, lasciando un'eredità incancellabile nel pensiero occidentale.

Il nucleo della loro filosofia è la radicale contrapposizione tra Verità e Opinione.

- La Verità (

Aletheia) è il dominio della ragione (Logos), che ci conduce alla conoscenza dell'Essere: una realtà unica, eterna, immutabile, immobile e indivisibile. - L'Opinione (

Doxa) è il dominio dei sensi, che ci presentano un mondo molteplice, in continuo divenire e mutamento. Per gli Eleati, questa è una conoscenza ingannevole e fallace.

I principali esponenti di questa scuola furono Senofane (considerato il precursore), Parmenide (il fondatore e la figura centrale), Zenone (il difensore della dottrina parmenidea) e Melisso.

Senofane di Colofone (circa 570 - 475 a.C.)

Senofane è una figura di transizione tra la teologia e la filosofia. Sebbene non sia un eleate in senso stretto, le sue idee ne anticipano i temi centrali, in particolare la critica al sapere tradizionale e la ricerca di un principio unitario.

Critica all'antropomorfismo religioso: Senofane fu il primo a criticare in modo radicale la concezione tradizionale degli dei. Egli osservò come gli uomini tendano a rappresentare le divinità a propria immagine e somiglianza. "Gli Etiopi dicono che i loro dei sono camusi e neri, i Traci che hanno occhi azzurri e capelli rossi," affermava. Se i buoi, i cavalli o i leoni potessero disegnare, raffigurerebbero i loro dei con corpi di bue, di cavallo o di leone. Questa è una critica feroce non solo alla religione omerica, ma a ogni forma di conoscenza basata sulla proiezione delle proprie caratteristiche sulla realtà.

La concezione del dio unico: al posto degli dei antropomorfi, Senofane postula l'esistenza di un Dio unico, che non assomiglia agli uomini né nel corpo né nel pensiero. Questo Dio è "tutto occhio, tutto pensiero, tutto orecchio", eterno, immobile e governa tutto con la forza del suo pensiero. Questa concezione rappresenta un primo passo verso un monoteismo filosofico e, soprattutto, verso l'idea di un principio unico e immobile, che sarà centrale in Parmenide.

Scetticismo gnoseologico: Senofane è anche un precursore della teoria della conoscenza (gnoseologia). Egli dubita che l'uomo possa mai raggiungere una conoscenza certa e definitiva. Può solo formulare opinioni (doxa) che si avvicinano al vero, ma la verità ultima (aletheia) appartiene solo alla divinità.

Parmenide di Elea (circa 515 - 450 a.C.)

Parmenide è il vero fondatore della scuola e una delle figure più influenti dell'intera storia della filosofia. Espose il suo pensiero in un poema in esametri intitolato Sulla Natura, di cui ci sono pervenuti frammenti significativi. Il poema descrive un viaggio allegorico in cui una dea rivela al filosofo la via della Verità, distinguendola nettamente da quella dell'Opinione.

Il poema. La via della Verità e la via dell'Opinione

Il nucleo del pensiero parmenideo è la tesi fondamentale: "l'essere è, e non può non essere; il non-essere non è, e non può essere". Questa affermazione, apparentemente semplice, è in realtà un principio logico ferreo (il principio di non-contraddizione) con conseguenze ontologiche devastanti per il senso comune.

- La via della Verità (

Aletheia): È il percorso delLogos, che segue il principio appena enunciato. Se l'essere è, e il non-essere non è, allora l'Essere deve avere delle caratteristiche necessarie:- Ingenerato e incorruttibile: non può nascere né morire. Se nascesse, dovrebbe provenire dal non-essere (ma il non-essere non è) o da un altro essere (ma allora sarebbe già).

- Eterno: esiste "ora tutto insieme", in un eterno presente, senza passato né futuro.

- Uno e continuo: non può essere diviso, perché il vuoto (il non-essere) che dovrebbe separare le parti non esiste. È un tutto omogeneo.

- Immobile e immutabile: non può muoversi, perché dovrebbe spostarsi in un luogo dove prima non era (il vuoto/non-essere). Non può cambiare, perché implicherebbe un passaggio dall'essere al non-essere o viceversa.

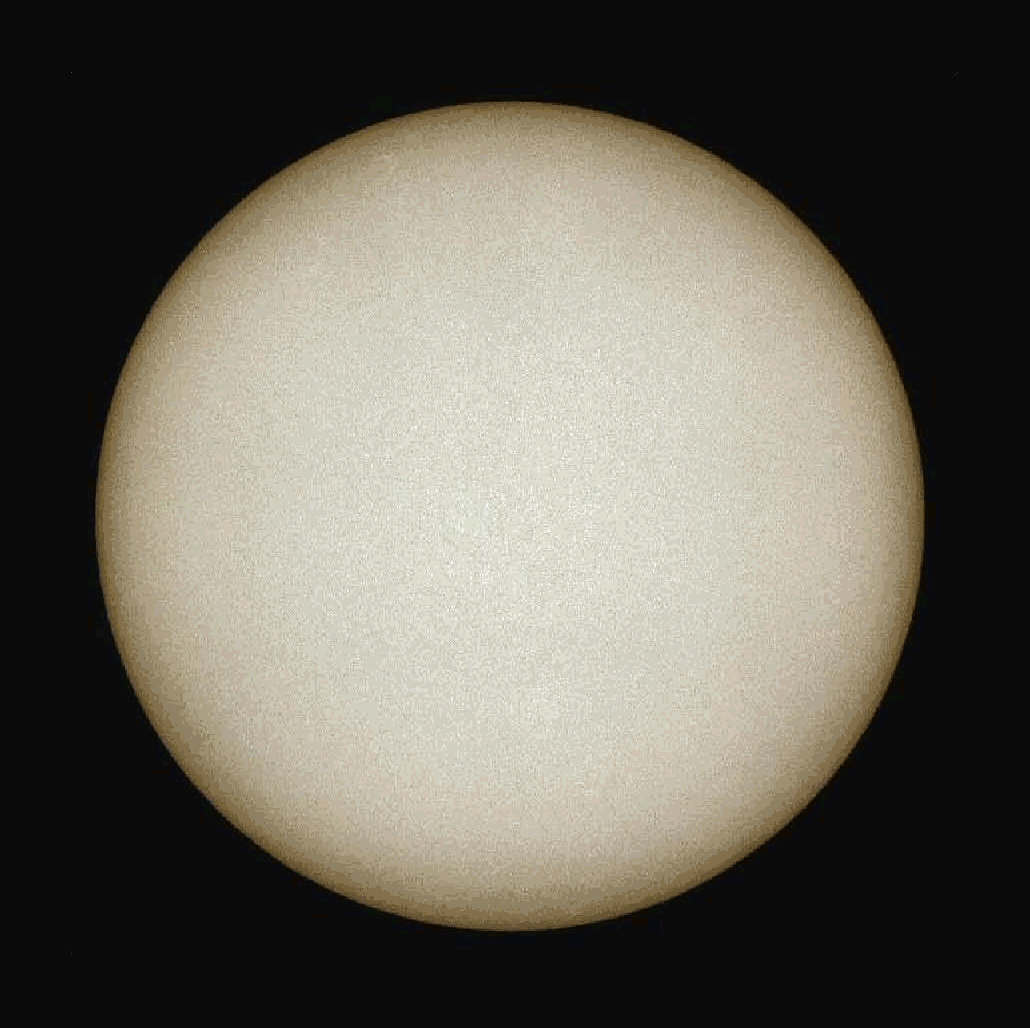

- Finito e perfetto: Parmenide lo descrive come "simile a una massa di ben rotonda sfera", metafora per indicare la sua compiutezza e perfezione, finita e uguale in ogni sua parte.

- La via dell'Opinione (

Doxa): È il percorso dei sensi, che ci testimoniano la nascita, la morte, il movimento e la molteplicità. Questa via è fallace perché si fonda sull'idea contraddittoria che il non-essere in qualche modo sia (ad esempio, il divenire è un mescolarsi di essere e non-essere). È la via dei "mortali che nulla sanno", che vagano "con due teste", accettando contemporaneamente che l'essere sia e non sia.

Leggi qui i frammenti del poema "Sulla natura" di Parmenide

Mettiti alla prova con questa attività!Zenone di Elea (circa 490 - 430 a.C.)

Zenone, discepolo di Parmenide, non sviluppò una dottrina originale, ma si dedicò a difendere le tesi del maestro con una serie di argomenti formidabili noti come paradossi. Il suo metodo era la dialettica, ovvero la dimostrazione per assurdo: egli partiva dalle tesi degli avversari (i sostenitori del movimento e della molteplicità) per mostrarne le conseguenze contraddittorie e, quindi, l'impossibilità logica.

I paradossi contro il movimento

- Il paradosso dello stadio (o della dicotomia). Per percorrere una distanza (es. uno stadio), un corridore deve prima raggiungerne la metà. Ma prima di raggiungere la metà, deve raggiungerne la metà della metà (un quarto), e prima ancora la metà di un ottavo, e così via all'infinito. Poiché lo spazio è infinitamente divisibile, il corridore dovrebbe compiere un numero infinito di spostamenti in un tempo finito. Il che è impossibile. Dunque, il movimento non può nemmeno iniziare.

- Il paradosso di Achille e la tartaruga. Achille ("piè veloce") sfida in una gara una tartaruga, concedendole un vantaggio iniziale. Per raggiungere la tartaruga, Achille deve prima arrivare al punto da cui la tartaruga è partita. Ma nel tempo che impiega, la tartaruga si sarà spostata un po' più avanti. Achille deve quindi raggiungere questa nuova posizione, ma nel frattempo la tartaruga si sarà ancora spostata. Poiché la tartaruga si sposta continuamente in avanti mentre Achille cerca di colmare il divario, egli non la raggiungerà mai. Il movimento è impossibile.

- Il paradosso della freccia. Una freccia in volo, in ogni singolo istante del suo percorso, occupa uno spazio esattamente uguale alla sua lunghezza. In quell'istante, essa è ferma. Ma se la freccia è ferma in ogni istante del suo volo, allora è sempre ferma e non può muoversi. Il movimento è solo un'illusione.

- Il paradosso dello stadio (o delle masse in movimento). Immaginiamo tre file di corpi (A, B, C) in uno stadio. La fila A è ferma. Le file B e C si muovono a velocità uguale ma in direzioni opposte. In un dato tempo, la fila B si sposta di una certa distanza rispetto alla fila A, ma del doppio della distanza rispetto alla fila C. Zenone argomenta che, se il tempo impiegato è lo stesso, si arriva alla conclusione assurda che metà del tempo sia uguale al doppio. Questo paradosso mira a dimostrare la contraddittorietà del concetto di velocità relativa.

I paradossi contro la molteplicità

Zenone applicò lo stesso metodo per confutare l'idea che la realtà sia composta da una molteplicità di enti. Se le cose sono molteplici, allora il loro numero deve essere contemporaneamente finito e infinito. Finito, perché sono tante quante sono e non di più. Infinito, perché tra due unità qualsiasi se ne può sempre inserire un'altra, e così via all'infinito. Essendo questa una contraddizione, la molteplicità è impossibile.

Non ci hai capito niente? È normale, clicca qui per visualizzare meglio i paradossiMelisso di Samo (attivo intorno al 440 a.C.)

Melisso, un ammiraglio e uomo politico oltre che filosofo, sistematizzò e in parte modificò la dottrina di Parmenide. Il suo contributo principale fu quello di correggere l'attributo della finitezza dell'Essere.

L'infinità dell'Essere. Mentre Parmenide aveva descritto l'Essere come "finito" e simile a una sfera per sottolinearne la perfezione, Melisso obietta: se l'Essere fosse finito, sarebbe limitato da qualcos'altro. Ma cosa potrebbe limitarlo, se non il non-essere? Poiché il non-essere non esiste, l'Essere deve essere infinito sia nel tempo (eterno, come già diceva Parmenide) sia nello spazio (apeiron, illimitato).

L'incorporeità dell'Essere. Se l'Essere è infinito spazialmente, non può avere una forma o un corpo. Se avesse un corpo, avrebbe delle parti, ma l'Essere è Uno e indivisibile. Questa conclusione apre la strada a una concezione dell'Essere come puramente astratto e incorporeo.

Con Melisso, l'ontologia eleatica raggiunge il suo massimo grado di astrazione, definendo l'Essere come unico, eterno, immobile, omogeneo e, in aggiunta, infinito e incorporeo.

Glossario filosofico

- Aletheia (Verità)

- Termine greco per "verità", letteralmente "ciò che non è nascosto". Per gli Eleati indica la conoscenza certa e immutabile dell'Essere, raggiungibile solo attraverso la ragione (Logos).

- Antropomorfismo

- La tendenza, criticata da Senofane, ad attribuire caratteristiche e fattezze umane a entità non umane, in particolare alle divinità.

- Apeiron (Infinito/Illimitato)

- Termine greco che indica l'assenza di limiti. Melisso lo attribuisce all'Essere, sostenendo che esso debba essere illimitato nello spazio per non essere confinato dal non-essere.

- Dialettica

- Il metodo argomentativo usato da Zenone. Consiste nel prendere per buona l'ipotesi dell'avversario per dimostrare, attraverso la logica, che essa conduce a conclusioni contraddittorie e assurde, e che quindi deve essere scartata.

- Doxa (Opinione)

- Termine greco per "opinione". Indica la conoscenza fallace e ingannevole basata sui sensi, che descrivono un mondo molteplice e in continuo divenire, considerato dagli Eleati apparente e non reale.

- Essere

- Il concetto centrale della filosofia eleatica. Non indica un oggetto specifico, ma la totalità della realtà vera. Per Parmenide, l'Essere è unico, ingenerato, incorruttibile, eterno, immobile, indivisibile e omogeneo.

- Logos (Ragione)

- Termine greco che significa "ragione", "parola", "discorso logico". È lo strumento principe della filosofia eleatica, l'unica via per cogliere la Verità (Aletheia) e superare l'inganno dei sensi.

- Gnoseologia

- Dal greco gnosis (conoscenza) e logos (discorso). È quella branca della filosofia che si occupa dello studio della conoscenza: la sua origine, la sua validità e i suoi limiti. La Scuola Eleatica offre una gnoseologia radicale, distinguendo nettamente la conoscenza certa della ragione da quella ingannevole dei sensi.

- Non-essere

- Il nulla, il vuoto, ciò che non è. Per Parmenide è un concetto impensabile e indicibile. La sua radicale esclusione è il fondamento logico da cui derivano tutte le caratteristiche dell'Essere.

- Ontologia

- Dal greco "discorso (logos) sull'essere (on)". È la branca della filosofia che studia l'Essere in quanto tale, le sue categorie fondamentali e le sue proprietà. La Scuola di Elea è considerata la fondatrice dell'indagine ontologica.

- Paradosso

- Dal greco "contro (para) l'opinione (doxa)". È un ragionamento che, partendo da premesse apparentemente vere, giunge a una conclusione contraddittoria o contraria al senso comune, come quelli usati da Zenone per dimostrare l'impossibilità del movimento e della molteplicità.