La Riforma e la Controriforma: la frattura della Cristianità

Il XVI secolo fu un'epoca di sconvolgimenti epocali, e nessuno fu più profondo della Riforma Protestante. Non fu solo una disputa teologica, ma un evento che ridisegnò la mappa politica, sociale e culturale dell'Europa, segnando la fine dell'unità religiosa del mondo cristiano occidentale. La reazione della Chiesa di Roma, nota come Controriforma, fu altrettanto potente e plasmò il cattolicesimo per i secoli a venire.

La protesta di Martin Lutero non nacque dal nulla. Già da tempo, la Chiesa cattolica attraversava una profonda crisi morale e spirituale:

- Corruzione del clero: pratiche come il concubinato (preti che vivevano con donne), la simonia (compravendita di cariche ecclesiastiche) e il nepotismo (favorire i propri parenti) erano diffuse.

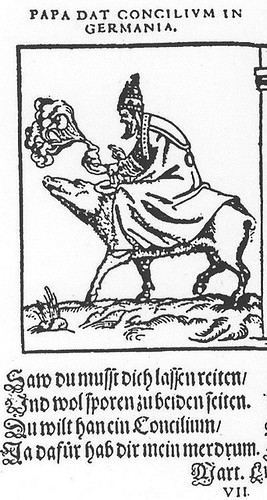

- Fiscalismo eccessivo: la Curia romana imponeva pesanti tasse e decime in tutta Europa per finanziare il proprio sfarzo. La corte papale a Roma assomigliava più a una corte principesca rinascimentale che al centro della spiritualità.

- Ignoranza teologica: gran parte del basso clero era ignorante, spesso incapace di comprendere le Scritture in latino.

- Sentimento nazionale: in aree come la Germania, cresceva un'insofferenza verso le ingerenze e le richieste di denaro da parte di Roma, alimentando un sentimento anti-romano.

- Umanesimo cristiano: intellettuali come Erasmo da Rotterdam promuovevano un ritorno a un cristianesimo più puro e autentico, basato sulla lettura diretta del Vangelo e criticavano la superstizione e le cerimonie esteriori della Chiesa.

La scintilla che incendiò la prateria fu la vendita delle indulgenze. L'indulgenza era la remissione delle pene temporali per i peccati, ottenibile in cambio di preghiere e offerte. Nel 1517, Papa Leone X promosse una grande indulgenza per finanziare la costruzione della Basilica di San Pietro a Roma. In Germania, la predicazione aggressiva del frate Johann Tetzel, con il suo slogan "appena il soldo in cassa rimbalza, l'anima via dal Purgatorio balza", scandalizzò molti.

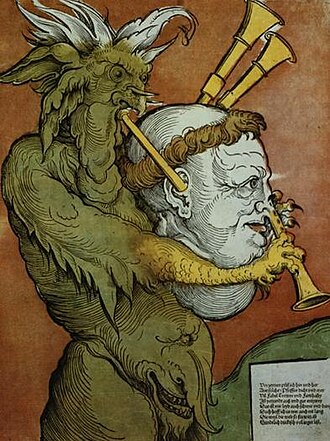

Martin Lutero (1483-1546), un monaco e professore di teologia a Wittenberg, vide in questa pratica una distorsione totale del messaggio cristiano. Il 31 ottobre 1517, secondo la tradizione, affisse sul portale della chiesa di Wittenberg le sue 95 Tesi, in cui criticava aspramente le indulgenze e l'autorità del Papa.

I pilastri del pensiero di Lutero erano rivoluzionari:

- Sola Fide (con la sola fede): la salvezza non si ottiene con le buone opere (offerte, pellegrinaggi), ma solo attraverso la fede in Dio. È un dono gratuito di Dio, l'uomo è per sua natura peccatore e non può fare nulla per meritarselo.

- Sola Scriptura (con la sola Scrittura): l'unica fonte di verità è la Bibbia. Ogni fedele ha il diritto e il dovere di leggerla e interpretarla liberamente (libero esame), senza la mediazione della Chiesa. Per questo, Lutero tradusse la Bibbia in tedesco, rendendola accessibile a tutti.

- Sacerdozio universale: tutti i credenti sono sacerdoti in virtù del loro battesimo. Non esiste una distinzione tra clero e laici. I pastori sono solo guide della comunità.

- Riduzione dei sacramenti: Lutero riconobbe solo due sacramenti istituiti direttamente da Cristo nel Vangelo: il Battesimo e l'Eucaristia.

La reazione del Papa fu durissima. Nel 1520, con la bolla Exsurge Domine, Leone X scomunicò Lutero, ma il monaco bruciò pubblicamente il documento. Convocato alla Dieta di Worms (1521) dall'imperatore Carlo V, Lutero si rifiutò di ritrattare le sue tesi, affermando: "Qui sto. Non posso fare altrimenti". Messo al bando dall'Impero, fu salvato dal suo protettore, il principe Federico di Sassonia.

La Riforma si diffuse rapidamente, anche grazie all'invenzione della stampa, assumendo forme diverse in Europa.

- Calvinismo a Ginevra: Giovanni Calvino (1509-1564) sviluppò una teologia ancora più radicale. Il suo punto cardine era la dottrina della predestinazione: Dio ha già stabilito fin dall'eternità chi sarà salvo e chi dannato, e l'uomo non può far nulla per cambiare il suo destino. Il successo nel lavoro e nella vita terrena è visto come un segno della benevolenza divina. Questo principio, unito a un'etica di austerità e disciplina, favorì lo sviluppo di una mentalità capitalista.

- Zwingli a Zurigo: Ulrich Zwingli promosse una riforma con un forte accento sulla sobrietà del culto, eliminando immagini sacre, musica e cerimonie.

- Lo scisma anglicano in Inghilterra: la Riforma in Inghilterra ebbe un'origine più politica che teologica. Il re Enrico VIII, inizialmente un difensore del cattolicesimo, chiese al Papa l'annullamento del suo matrimonio con Caterina d'Aragona per sposare Anna Bolena. Di fronte al rifiuto del Papa, nel 1534 emanò l'Atto di Supremazia, con cui si proclamava capo della Chiesa d'Inghilterra (la Chiesa Anglicana), separandola da Roma. Inizialmente le differenze dottrinali erano minime, ma in seguito la Chiesa Anglicana assorbì elementi del protestantesimo.

La Chiesa cattolica, dopo un'iniziale incertezza, mise in atto una vasta e articolata reazione per arginare la diffusione del protestantesimo e per riformare se stessa. Questo movimento è noto come Controriforma o Riforma Cattolica.

1. Il Concilio di Trento (1545-1563)

Convocato con grande ritardo, il Concilio di Trento fu il cuore della Controriforma. Fu un'assemblea di vescovi che si riunì in più sessioni per definire i dogmi del cattolicesimo e prendere provvedimenti disciplinari.

Decisioni dogmatiche (contro le dottrine protestanti):

- Fu riaffermato il valore delle opere buone accanto alla fede per la salvezza.

- La Bibbia doveva essere interpretata solo dall'autorità della Chiesa; la versione ufficiale era la Vulgata di San Girolamo.

- Si confermò il numero di sette sacramenti.

- Venne riaffermata la dottrina della transustanziazione (la reale presenza di Cristo nell'Eucaristia).

- Si ribadì l'esistenza del Purgatorio, il culto dei santi e della Vergine.

Decisioni disciplinari (per riformare la Chiesa):

- Fu stabilito l'obbligo di residenza per i vescovi nelle loro diocesi per porre fine all'assenteismo.

- Venne imposto il divieto di accumulare benefici ecclesiastici.

- Fu decretata la creazione di seminari per garantire una formazione adeguata e rigorosa ai futuri sacerdoti.

- Venne istituito il catechismo per l'istruzione religiosa dei fedeli.

2. Gli strumenti della riconquista

Per imporre le decisioni del Concilio e combattere l'eresia, la Chiesa si dotò di potenti strumenti di controllo e repressione:

- La Compagnia di Gesù (Gesuiti): fondato da Ignazio di Loyola nel 1540, quest'ordine religioso fu il braccio militante della Controriforma. Caratterizzati da una ferrea disciplina, un'assoluta obbedienza al Papa (perinde ac cadaver, "obbediente come un cadavere") e un'eccellente preparazione culturale, i Gesuiti si distinsero in due campi: l'educazione delle classi dirigenti (attraverso la fondazione di collegi) e l'attività missionaria in Europa e nel mondo.

- Il Tribunale del Sant'Uffizio (Inquisizione romana): riattivato nel 1542, aveva il compito di processare e reprimere ogni forma di eresia. Le sue pratiche, inclusa la tortura, crearono un clima di paura e controllo intellettuale.

- L'Indice dei Libri Proibiti (1559): era un elenco di tutte le pubblicazioni la cui lettura era vietata ai cattolici, pena la scomunica. Questo strumento divenne un potente mezzo di censura che ostacolò la circolazione delle idee e la libertà di pensiero in molti paesi cattolici.

La Riforma e la Controriforma lasciarono un'eredità duratura. L'unità religiosa dell'Europa medievale era spezzata per sempre, sostituita da un continente diviso tra un nord prevalentemente protestante e un sud saldamente cattolico. Questa divisione non fu pacifica: fu la causa scatenante di un secolo di terribili guerre di religione, come la Guerra dei Trent'anni (1618-1648), che devastarono il continente. Il potere del Papato ne uscì ridimensionato, mentre si rafforzava quello degli Stati nazionali, che ora potevano imporre la propria religione ai sudditi, secondo il principio del cuius regio, eius religio.