Storia del conflitto

Siamo testimoni di un conflitto che ha radici profonde nel passato. Dal mandato britannico in Palestina nel 1917, alla dichiarazione di indipendenza di Israele nel 1948, fino ai giorni nostri, questa è la storia che ha plasmato il conflitto israelo-palestinese.

Palestina: due popoli, un territorio, due religioni

Mappa del 2011 che mostra la frammentazione del territorio palestinese in Cisgiordania.

La Palestina è un territorio di circa 28.000 km², confinante con Egitto, Giordania, Siria e Libano. Da sempre è un'area di passaggio strategica tra Medio Oriente ed Europa, importante dal punto di vista politico e commerciale, con giacimenti di petrolio e gas naturale lungo le coste. Il 60% del suo territorio è desertico. Qui convivono ebrei e musulmani.

Non tutti gli arabi sono musulmani; in Palestina vivono circa 100.000 arabi cristiani, insieme ad altri gruppi etnici. Le due storie, quella ebraica (segnata da diaspore e dalla Shoah) e quella araba (segnata da cultura e conquiste), si intrecciano in questa terra. Nel corso della storia, la Palestina è passata di mano innumerevoli volte: israeliti, babilonesi, macedoni, romani, bizantini e arabi, fino all'Impero turco che ha controllato la regione dal 1516 fino alla fine della Prima Guerra Mondiale.

Cause e rivendicazioni

Due popoli, un territorio

Figli di Giacobbe e Ismaele, entrambi i popoli rivendicano il diritto alla terra e aspirano a preservare la propria identità, in un continuo susseguirsi di migrazioni, guerre e conquiste. Il conflitto è iniziato nella prima metà del Novecento e si è inasprito dopo la fondazione dello Stato di Israele nel 1948. L'unico serio tentativo di pace, avanzato negli anni '90, è fallito.

Il Sionismo

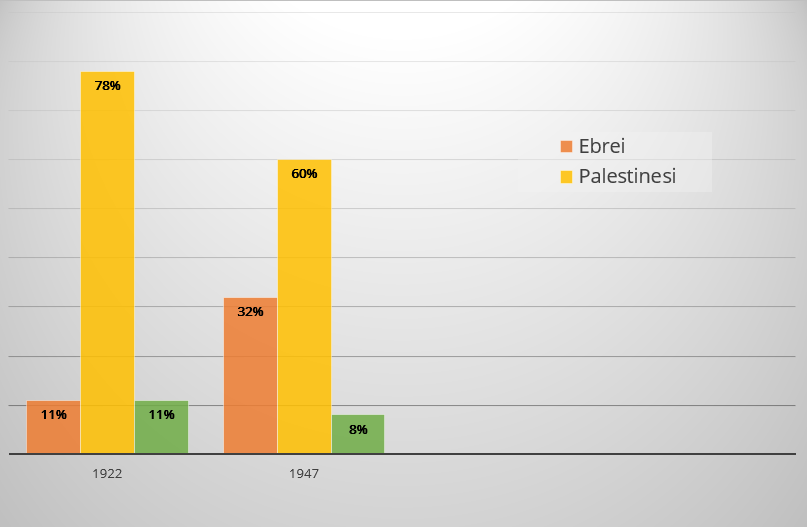

Tra '800 e '900, la maggior parte della popolazione palestinese era di origine araba, con una minoranza ebraica. In questo contesto nasce il Sionismo, un movimento politico-sociale teorizzato da Theodor Herzl che mirava a creare uno Stato indipendente per gli ebrei, da colonizzare dal punto di vista agricolo. Per farlo, occorrevano denaro e un'autorizzazione internazionale. Vennero istituiti fondi per acquistare terreni e furono fatte pressioni e accordi internazionali.

Fattori scatenanti

- Finanziamenti: i fondi per l'acquisto dei terreni arrivarono da Europa e Stati Uniti.

- Crisi: carestie e crisi economiche spinsero molti arabi palestinesi a vendere i propri terreni e a emigrare.

- Protettorato britannico: dopo la Prima Guerra Mondiale, la Palestina finì sotto il controllo del Regno Unito, favorevole alla causa sionista per avere un alleato in una regione a prevalenza araba.

- Shoah: le discriminazioni e la Shoah spinsero molti ebrei a cercare una nuova patria nella terra promessa.

Vedendosi colonizzati, i palestinesi iniziarono i primi scontri e nacquero le prime organizzazioni paramilitari.

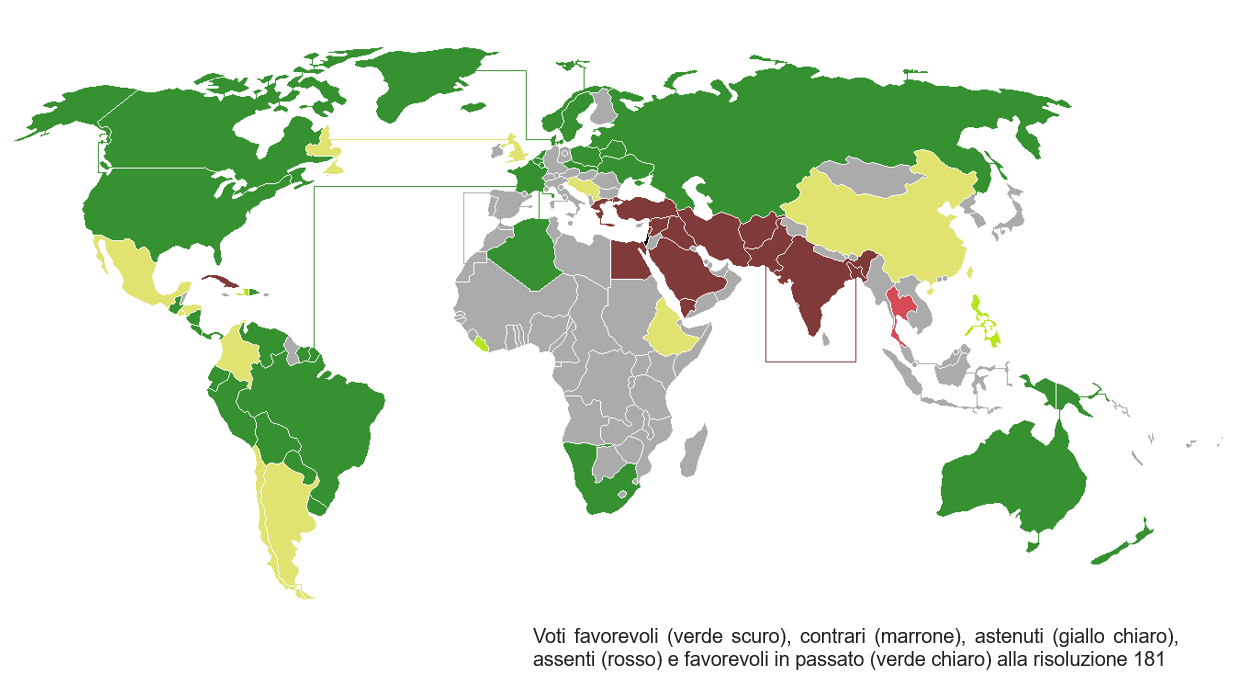

La Risoluzione 181 dell'ONU

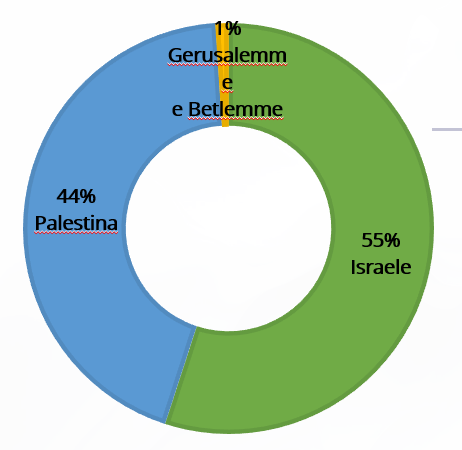

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Regno Unito affidò la questione all'ONU, che votò la Risoluzione 181 per la spartizione del territorio: uno stato ebraico (Israele) e uno arabo (Palestina). La spartizione, però, non fu equa: al 32% della popolazione (ebrei) fu assegnato il 55% dei territori, mentre al 60% (arabi) solo il 44%.

Le ragioni di questa scelta furono: l'interesse occidentale ad avere un alleato in una regione araba; le pressioni politiche da parte ebraica, più coesa e influente; e la scarsa considerazione per gli arabi, che avevano appoggiato la Germania durante la guerra. Gli arabi palestinesi non accettarono la risoluzione, ma gli ebrei sì: nacque lo Stato d'Israele nel 1948.

Mappa dei voti alla Risoluzione 181 dell'ONU del 1947.

Eventi storici chiave

La nascita di Israele e la prima guerra

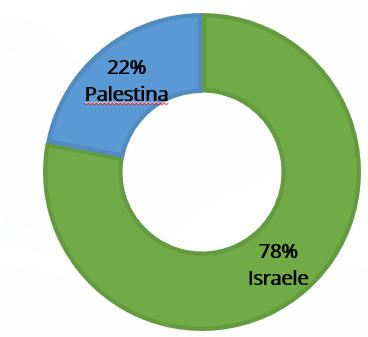

Dopo l'indipendenza di Israele, la migrazione ebraica aumentò in massa. Gli stati arabi confinanti, vedendo ciò come un attacco, fondarono la Lega Araba e attaccarono Israele, che però resistette e annesse nuovi territori. Questo causò l'espulsione o la fuga forzata degli arabi palestinesi, generando un disastro umanitario. Il 22% del territorio che doveva andare ai palestinesi fu spartito tra Egitto (Striscia di Gaza) e Giordania (Cisgiordania).

Gerusalemme venne divisa: ovest israeliana, est giordana.

La Guerra dei Sei Giorni (1967)

Questo scontro ha definito la situazione attuale. Con l'aumento della tensione, Israele temette un attacco e invase i paesi arabi confinanti, conquistando la Striscia di Gaza, la Cisgiordania, Gerusalemme Est, la Penisola del Sinai e le Alture del Golan. L'ONU dichiarò le conquiste illegittime. Il Sinai fu restituito all'Egitto con gli accordi di Camp David, ma le Alture del Golan sono ancora sotto occupazione militare e colonizzazione israeliana.

Mappa dei territori dopo la Guerra dei Sei Giorni (1967) e la Guerra del Kippur (1973).

Le Intifade e gli Accordi di Oslo

Negli anni '80, Israele dovette scendere a compromessi con l'OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina). Nel 1988, l'OLP dichiarò l'indipendenza dello Stato di Palestina, ma il riconoscimento ONU restò solo su carta. La Prima Intifada (1987-1993), la rivolta delle frange estremiste arabe, portò a boicottaggi e scontri, con la nascita di Hamas. Le vittime furono soprattutto palestinesi.

Gli Accordi di Oslo (1993) portarono al reciproco riconoscimento tra Israele e Palestina e all'istituzione dell'Autorità Nazionale Palestinese (ANP). La Striscia di Gaza fu progressivamente abbandonata dagli israeliani, ma Israele mantenne il controllo su spazio aereo, acque, anagrafe e merci. In Cisgiordania, si crearono tre zone con diversi livelli di controllo. Sembrava si fosse arrivati alla pace, ma la colonizzazione israeliana della Cisgiordania e di Gerusalemme Est continuò.

Questo processo, unito alla decisione USA di considerare Gerusalemme capitale d'Israele, scatenò la Seconda Intifada (2000-2005), con attentati suicidi e una repressione durissima. Anche in questo caso, le vittime furono in stragrande maggioranza palestinesi. Israele innalzò muri per segregare la popolazione di Gaza e contenere gli attacchi.

Dopo il 7 ottobre 2023: una nuova spirale di violenza

L'Attacco di Hamas

Il 7 ottobre 2023, il conflitto ha subito una drammatica escalation. Militanti di Hamas e di altri gruppi armati palestinesi hanno lanciato un attacco senza precedenti contro Israele dalla Striscia di Gaza, denominato "Operazione Alluvione Al-Aqsa". L'attacco ha combinato il lancio di migliaia di razzi con un'infiltrazione via terra, mare e aria in diverse località del sud di Israele. I miliziani hanno attaccato basi militari e comunità civili, tra cui kibbutz e il festival musicale Supernova. L'attacco ha provocato la morte di circa 1.200 persone in Israele, in maggioranza civili, e il rapimento di oltre 240 persone, portate come ostaggi a Gaza.

La risposta di Israele e la guerra a Gaza

In risposta, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato lo stato di guerra. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno lanciato una vasta operazione militare su Gaza, chiamata "Spade di Ferro". L'operazione è iniziata con intensi bombardamenti aerei che hanno colpito migliaia di obiettivi, tra cui infrastrutture di Hamas, edifici residenziali, ospedali e scuole. Successivamente, Israele ha imposto un "assedio totale" alla Striscia, tagliando le forniture di cibo, acqua, carburante ed elettricità, e ha avviato un'invasione di terra su larga scala con l'obiettivo dichiarato di smantellare Hamas e liberare gli ostaggi.

La catastrofe umanitaria

La risposta militare israeliana ha causato una catastrofe umanitaria a Gaza. Secondo le fonti sanitarie locali, il bilancio delle vittime palestinesi ha superato le decine di migliaia, con un numero altissimo di donne e bambini. Circa il 90% della popolazione di Gaza (quasi 1,9 milioni di persone) è stato costretto a sfollare, spostandosi in rifugi sovraffollati e tende in condizioni igienico-sanitarie disastrose. La distruzione delle infrastrutture, inclusi ospedali e sistemi idrici, ha portato al collasso del sistema sanitario e alla diffusione di malattie. Organizzazioni internazionali come l'ONU e Oxfam hanno denunciato una situazione di carestia imminente, con la popolazione costretta a sopravvivere in condizioni disumane.

Implicazioni internazionali e legali

La guerra ha avuto profonde ripercussioni a livello internazionale. Nel dicembre 2023, il Sudafrica ha intentato una causa contro Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia (CIG), accusandolo di violare la Convenzione sul Genocidio. La CIG ha emesso misure provvisorie ordinando a Israele di prevenire atti di genocidio e di consentire l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza. Successivamente, nel luglio 2024, la Corte ha dichiarato illegale l'occupazione israeliana dei territori palestinesi, chiedendone la fine. Nonostante le pressioni internazionali e alcune tregue temporanee per lo scambio di ostaggi e prigionieri, i negoziati per un cessate il fuoco duraturo si sono finora rivelati infruttuosi, e il conflitto continua con un altissimo costo umano.

Soluzioni proposte negli anni

- La soluzione a due stati: la comunità internazionale sostiene la creazione di uno stato palestinese e uno israeliano che vivano fianco a fianco in pace, ma gli insediamenti israeliani in Cisgiordania la ostacolano.

- Gerusalemme come città internazionale: alcuni sostengono questa soluzione per garantire l'accesso a tutti i gruppi religiosi.

- Dialogo e negoziati: le trattative di pace nel corso degli anni hanno risolto solo parzialmente i problemi più urgenti.

Ruolo della comunità internazionale

Pressione e mediazione

- Supporto umanitario: organizzazioni internazionali forniscono assistenza essenziale.

- Mediatori di pace: USA, ONU e altri paesi hanno cercato di mediare nel conflitto.

- Pressione economica: il movimento BDS (Boycott, Disinvestment and Sanctions) mira a porre pressione economica su Israele.

Il quadro geopolitico

- Sostenitori di Israele: principalmente gli Stati Uniti. Nel 2020, con gli Accordi di Abramo, hanno avvicinato lo stato ebraico a Emirati Arabi Uniti e Bahrain.

- Sostenitori della causa palestinese: gli alleati di Hamas includono l'Iran, il Qatar e Hezbollah, un'organizzazione libanese.

Compito di realtà: ricomporre il conflitto

Dov’è la conoscenza che abbiamo perso nell’informazione?

A causa dell'incessante flusso di dati, anche gli organi di informazione faticano a rendere chiara la complessità del conflitto. Ci ha provato TLON con una maratona online (disponibile su YouTube) con persone competenti in materia. L’obiettivo di questo compito è sviluppare abilità di ascolto critico, sintesi e discussione, stimolando la riflessione storico-filosofica e politica.

Cosa dovete fare

- Ascoltate l'introduzione di Andrea Colamedici e poi scegliete uno degli interventi del programma.

- Decidete se lavorare individualmente o in gruppi di massimo tre persone e comunicatelo.

- Prendete appunti dettagliati durante l'ascolto (concetti chiave, argomentazioni, citazioni, reazioni personali).

- Scrivete una sintesi chiara e concisa della conferenza scelta.

- Preparate una lista di almeno tre domande o argomenti di discussione.

- Preparate una breve presentazione (5-10 minuti) per condividere la sintesi e le domande.

Come sarete valutati

Sarete valutati sulla base della capacità di ascoltare, sintetizzare e condurre una discussione chiara e informativa. Sarà valutato anche il coinvolgimento nella discussione e l'originalità delle riflessioni, applicando categorie storiche e/o filosofiche.